1996年亚特兰大奥运会,中国女排以坚韧的意志与不屈的拼搏精神,重返世界之巅,夺得令人热血沸腾的金牌。这场胜利不仅是一场体育赛事的辉煌结局,更是一段凝结着信念、汗水与民族精神的传奇历程。从低谷到崛起,从质疑到荣耀,中国女排用一次次扣球与防守,诠释了“女排精神”的真正含义。她们面对伤病、舆论、强敌的重重压力,却始终不曾放弃对胜利的渴望。在亚特兰大的赛场上,她们用团结与信念谱写出一曲激荡人心的凯歌,激励了无数国人。本文将从“艰难复兴之路”“血汗淬炼的团队”“铁血教练与战术智慧”“女排精神的时代传承”四个方面,深入回顾这段中国体育史上最具传奇色彩的金色瞬间,展现那背后闪耀着泪水与荣耀的故事。

1、艰难复兴之路

上世纪90年代初,中国女排从巅峰滑落,经历了阵痛与低谷。曾经的“五连冠”荣耀被时间掩盖,主力队员相继退役,新老交替的阵痛让球队战绩一度低迷。1992年巴塞罗那奥运会仅获第七的成绩,更让外界质疑女排是否还能重回巅峰。然而,正是这一刻的低谷,成为女排重新振作的起点。

为了重塑辉煌,国家体委启动了系统改革与重建计划。年轻的队员被大胆启用,训练强度前所未有地提升。她们在日复一日的汗水中,磨练技术、锤炼意志,承受常人难以想象的压力。队伍在失败与磨砺中逐渐成长,信念在坎坷中愈发坚定。

1995年女排世界杯的失利,成为最后的警钟。那一年,中国女排痛定思痛,重整旗鼓,开始向亚特兰大奥运会发起最后的冲刺。这条复兴之路,满是艰辛与血泪,却也在一步步铺垫着属于她们的黄金时刻。

2、血汗淬炼的团队

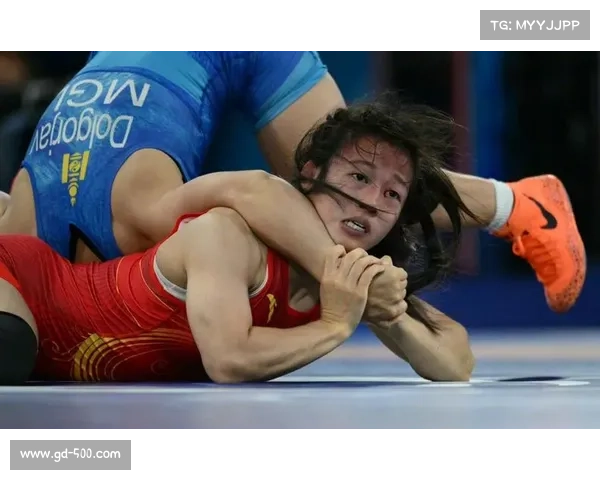

亚特兰大奥运会前,中国女排在封闭集训中度过了漫长而艰苦的时光。每天超过八小时的高强度训练,从基本功到配合战术,每个细节都被反复打磨。伤病、疲劳、心理压力轮番袭来,但没有一人退缩。正是在这种炼狱般的训练中,一个真正的“铁血团队”逐渐成形。

队长赖亚文以身作则,身负伤痛仍坚持训练;孙玥、吴咏梅等队员在关键时刻挺身而出。她们彼此信任、相互支撑,用汗水凝聚成一股无形的力量。那支队伍中,没有明星的个人主义,只有团队的共同荣光。正是这种团结与牺牲,铸就了她们在赛场上的坚不可摧。

团队的默契不仅体现在技术上,更体现在精神层面。每一次落后时的相互鼓励,每一次胜利后的紧紧拥抱,都是她们信念的体现。中国女排在亚特兰大的辉煌,不仅属于场上的六人,更属于那支无私奉献、永不放弃的集体。

3、铁血教练与战术智慧

亚特兰大奥运会中国女排的崛起,离不开主教练郎平的果敢与智慧。作为昔日的“铁榔头”,郎平深知国际排坛的格局变化,她以科学的训练理念和灵活的战术思维,为球队注入了新的活力。她的严厉与温情并存,既是队员心中的“魔鬼教练”,也是精神支柱。

郎平对战术的研究极为细致。面对美国、古巴、巴西等强敌,她针对性地制定战术,用防守反击与快变节奏打出中国女排的特色。尤其是在对阵古巴的决赛中,郎平精准地判断对手进攻路线,及时调整阵型,使球队在逆境中迎来转机。

在500万彩票网,500彩票网官方,500万网彩票,500万彩票网她的带领下,中国女排不仅赢得了胜利,更完成了从传统力量型打法到整体协调型体系的转变。郎平的战术智慧让世界重新认识了中国女排,也为之后几十年的发展奠定了基础。

4、女排精神的时代传承

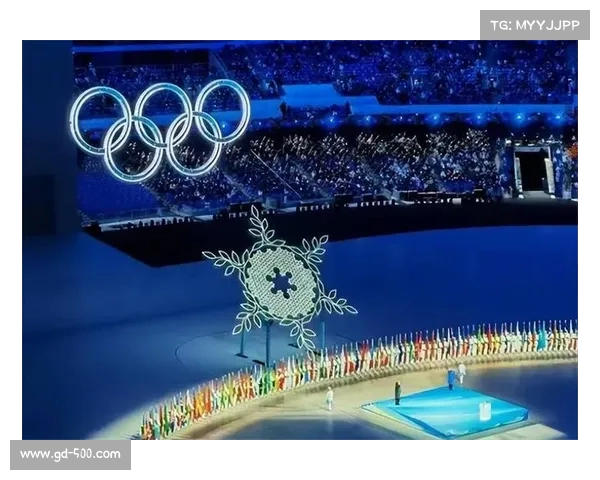

亚特兰大金牌的意义,远不止于体育层面。那场胜利,是精神的凯歌,是民族信心的象征。中国女排的拼搏,激励了无数中国人:无论遭遇怎样的挫折,只要不放弃,就能重燃希望。这种精神,后来被概括为“女排精神”——顽强拼搏、永不言败、团结奋斗。

“女排精神”不仅在赛场上闪耀,也成为社会各行各业的力量源泉。从企业家到科研工作者,从普通工人到年轻学生,女排的故事成为激励他们奋斗的榜样。1996年的胜利,仿佛一盏明灯,照亮了国人前行的道路。

此后,中国女排继续书写新的篇章,但亚特兰大的胜利始终是精神的象征。那一枚金牌,凝聚着一个时代的奋斗,也见证了中国体育从艰难到自信的蜕变。

总结:

1996年亚特兰大奥运会中国女排的夺金,不仅是一次体育胜利,更是一段民族精神的象征。她们用汗水浇筑荣誉,用信念铸就传奇。从低谷到巅峰,从质疑到赞誉,女排姑娘们用拼搏诠释了“中国力量”的真正内涵。

这段传奇告诉我们,成功从来不是偶然,而是坚持与信念的结晶。中国女排的故事将继续激励一代又一代人,在各自的赛场上拼搏奋斗,追逐属于自己的“亚特兰大时刻”。